始まりの始まり

はじめに

個人事業主として自身のパン屋を開業することは、多くの人にとって魅力的な夢です。しかし、その実現には綿密な計画と多岐にわたる準備が不可欠となります。

本記事では、パン屋の開業を目指す個人事業主が直面するであろう主要なステップ、必要な準備、関連する費用、法的な手続き、そして成功に向けた運営戦略について、専門的な知見に基づき包括的に解説します。

コンセプト設計から資金調達、許認可取得、店舗運営、集客戦略に至るまで、開業プロセス全体を網羅し、実践的な情報を提供することを目的とします。

ステップ1:コンセプト設計と事業計画

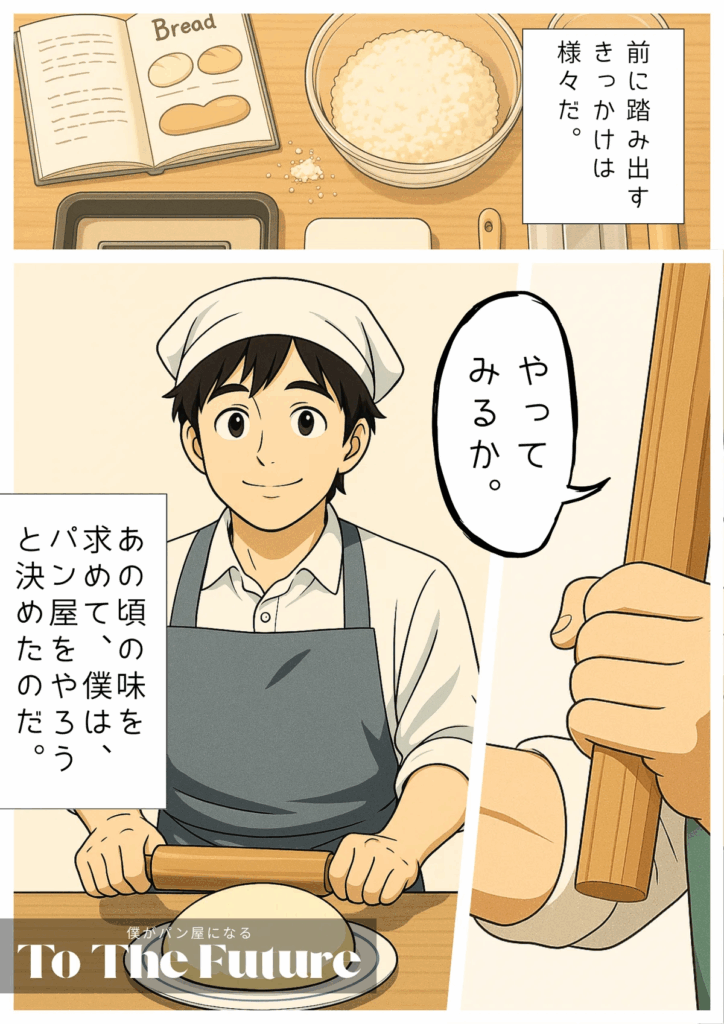

パン屋開業の最初の、そして最も重要なステップは、明確なコンセプトの設計と、それを具体化する事業計画の策定です。これらは単に開業手続きを進めるためだけでなく、開業後の事業継続性においても基盤となります。

コンセプト設計:「どのようなパン屋にしたいか」

コンセプト設計とは、「どのようなパン屋にしたいか」というテーマや方向性を具体的に定めるプロセスです。この段階で決定する内容は、後の物件選び、資金計画、内装工事、メニュー構成、ターゲット顧客層など、事業のあらゆる側面に影響を与えます。

コンセプトを具体化する際には、「5W2H」のフレームワークが有効です。これは、「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰に(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」の5Wと、「どのように(How)」「いくらで(How much)」の2Hの要素から情報を整理する手法です。

5W2Hを用いたコンセプト設計例:

- When(いつ): 営業時間(例:7時~19時)

- Where(どこで): 立地(例:〇〇駅へ続くメインストリート沿い)

- Who(誰に): メインターゲット顧客(例:近隣住民、サラリーマン・OL、お土産需要など)

- What(何を): 主力商品、こだわり(例:国産小麦と発酵バターにこだわったパン、菓子パン中心か調理パン中心か)

- Why(なぜ): 開業動機、提供価値(例:こだわりの素材を使ったパンのおいしさを広げたい)

- How(どのように): 店舗形態、販売方法(例:テイクアウトのみかイートイン併設か、広さ20坪程度の店内でショーケースによる対面販売)

- How much(いくらで): 価格帯、想定客単価(例:客単価1,200円程度)

このように具体的にコンセプトを設計することで、目指すべきパン屋の姿が明確になり、後の計画が立てやすくなります。

事業計画書の作成

コンセプトが固まったら、次に事業計画書を作成します。事業計画書は、事業内容と収支計画をまとめた書類であり、特に金融機関などから融資を受ける際には必須となります。融資を受ける予定がない場合でも、事業計画書を作成するメリットは大きいです。コンセプトの実現可能性を客観的に検証でき、初期投資額や将来の収支を数値化して把握できます。また、開業後に計画を見返すことで、方向性の確認やモチベーション維持にも役立ちます。

事業計画書には、主に以下の項目を具体的に記載します:

- 開業動機

- 店のコンセプト

- 店舗情報(所在地、規模など)

- ターゲット顧客

- 提供する商品・サービス(具体的なパンのメニュー、価格、焼きたて提供時間など)

- 販売・仕入れ体制(こだわりの原材料を使用する場合、仕入れルートを含む計画)

- 雇用計画(従業員を雇う場合)

- 資金計画(必要な資金額、調達方法)

- 収支計画(売上予測、経費見込み、利益計画)

事業計画書は、単なる書類作成ではなく、自身の事業アイデアを客観的に評価し、実現可能な計画へと落とし込むための重要なプロセスです。説得力のある計画は、融資獲得の可能性を高めるだけでなく、事業成功の確率そのものを向上させます。日本政策金融公庫のウェブサイトには「創業計画書」のテンプレートがあり、参考になります。

ステップ2:資格と許認可の取得

パン屋を開業・運営するためには、特定の資格の取得と営業許可の申請が法的に義務付けられています。これらは食品衛生を確保し、安全な商品を提供するために不可欠な要件です。

必須となる資格・許可

パン屋の開業にあたり、専門的な製パン技術に関する国家資格(例:パン製造技能士)は必須ではありません。しかし、以下の資格取得と営業許可は必ず必要となります。

- 食品衛生責任者:

- 概要: 飲食店や食品製造・販売を行う施設ごとに必ず1名設置することが義務付けられています。食品衛生に関する知識を持ち、施設の衛生管理を行う責任者です。

- 取得方法: 各都道府県の食品衛生協会などが開催する養成講習会(通常6時間程度)を受講し、修了試験に合格することで取得できます。講習会は会場での受講のほか、オンライン(eラーニング)形式で実施している自治体もあります。受講料は1万円前後が相場です。講習内容は衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学が中心で、試験の難易度は高くなく、講習内容を理解していれば合格可能です。資格は全国共通で有効期限はありません。

- 免除: 栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格保有者は、講習会を受講せずに食品衛生責任者になることができます。

- 手続き: 資格取得後、保健所への営業許可申請時に資格を証明する書類(食品衛生責任者手帳や資格証など)の提示が必要です。店舗には食品衛生責任者の氏名を記載したプレートを見やすい場所に掲示する必要があります。

- 菓子製造業許可:

- 概要: パンやクッキーなどの菓子類を製造し、テイクアウト販売する場合に必須となる営業許可です。パンと飲料のみのセットをイートインで提供する場合も、この許可で可能な場合があります。

- 取得要件: 食品衛生責任者の設置と、保健所が定める施設基準(例:厨房が間仕切りで密閉されていることなど)を満たすことが必要です。

- 申請: 開業予定地を管轄する保健所に申請します。申請後、保健所の担当者による施設検査が行われ、基準を満たしていれば許可証が交付されます。申請から取得までには半月程度かかるため、早めの申請が必要です。申請費用は自治体により異なりますが、14,000円から17,000円程度が相場です。有効期間は通常5年から8年で、更新手続きが必要です。

- 注意点: 無許可営業は食品衛生法違反となり、罰則(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)や営業停止命令の対象となります。

- 飲食店営業許可:

- 概要: イートインスペースを設け、パンと飲料以外のメニュー(例:サラダ、スープ、調理パン、サンドイッチなど)を提供する場合に必要な営業許可です。菓子パンと総菜パンの両方を製造・販売する場合も、菓子製造業許可と併せて必要になることがあります。

- 取得要件: 食品衛生責任者の設置と、保健所が定める施設基準を満たすことが必要です。施設基準には、調理場と客席エリアの区分、シンクの数とサイズ(例:2槽シンク、幅45cm×奥行き36cm×深さ18cm以上)、従業員用と顧客用の手洗い設備の設置(例:幅36cm×奥行き28cm以上)、冷蔵庫の温度計設置などが含まれます。

- 申請: 菓子製造業許可と同様に、開業予定地を管轄する保健所に申請します。工事着工前に施設の図面を持参して保健所に事前相談することが強く推奨されます。工事完了後に基準を満たしていないことが判明すると、追加工事が必要になり、時間と費用が無駄になる可能性があるためです。申請手数料は自治体により異なり、東京都では18,300円、埼玉県では17,600円、神奈川県・千葉県では16,000円などとなっています。申請から許可証交付までの期間は、通常2~3週間程度です。

- 注意点: 無許可営業は同様に罰則や営業停止命令の対象となります。

営業形態による許可の違い:

- テイクアウト専門: 原則として「菓子製造業許可」が必要です。ただし、調理パン(総菜パン、サンドイッチ、ピザなど)を製造・販売する場合は「飲食店営業許可」も必要になる場合があります。自治体によって判断基準が異なるため、事前の確認が重要です。

- イートイン併設(ベーカリーカフェ): パンと飲料のみ提供の場合は「菓子製造業許可」で可能な場合がありますが、スープやサラダなども提供する場合は「飲食店営業許可」が必要です。持ち帰り販売も行う場合は、「菓子製造業許可」と「飲食店営業許可」の両方が必要になる可能性があります。

- 仕入れたパンのみを販売: 原則として営業許可は不要ですが、パンを小分けにしたり、サンドイッチなどに加工して販売する場合は、「食料品等販売業」の営業許可や「飲食店営業許可」が必要になる場合があります。これも自治体により判断が異なるため、保健所への確認が必要です。

- 移動販売(キッチンカー): 「菓子製造業許可」が必要です。サンドイッチや総菜パンも扱う場合は「飲食店営業許可」も必要になることがあります。加えて、自動車営業に関する手続きも必要です。

取得しておくと有利な資格

必須ではありませんが、以下の資格を取得しておくと、技術力の証明や顧客へのアピール、就職・転職時に有利になることがあります。

- パン製造技能士: パン製造に関する専門知識・技能を証明する国家資格です。特級、1級、2級があり、受験には実務経験が必要です(例:2級は2年以上)。学科と実技試験があり、2級の合格率は約60%です。

- 製菓衛生師: 製菓技術と衛生知識を証明する国家資格です。パン作りに製菓技術は応用でき、求人でも求められることがあります。この資格を持っていると、食品衛生責任者養成講習会の受講が免除されるメリットもあります。

- パンコーディネーター、パンシェルジュ: パンに関する幅広い知識や、パンの魅力を伝えるスキルを証明する民間資格です。

これらの資格は、パンに関する知識や技術を深め、経営や商品開発に役立てることができます。

ステップ3:資金計画と資金調達

パン屋の開業には、相応の初期投資と継続的な運転資金が必要です。綿密な資金計画と、適切な資金調達方法の検討が事業の成否を左右します。

開業に必要な費用の目安

パン屋の開業に必要な初期費用は、店舗の規模、立地、設備の内容(新品か中古か、居抜きかスケルトンかなど)によって大きく変動しますが、一般的には1,000万円から3,000万円程度とされています。小規模な店舗(例:10坪程度)であれば数百万~1,000万円程度で開業できる可能性もありますが、20坪程度の一般的な店舗では1,700万円前後、あるいは2,000万円以上が目安となることが多いようです。居抜き物件の活用や中古設備の導入で費用を抑えることは可能ですが、それでも1,000万円以上は必要となるケースが一般的です。

初期費用の主な内訳と相場:

| 費用項目 | 内容 | 相場(目安) | 関連情報 |

|---|---|---|---|

| 物件取得費 | 店舗の賃貸契約(敷金、礼金、保証金、前家賃、仲介手数料など)または購入費 | 50万円~500万円以上。家賃の数ヶ月~10ヶ月分程度。立地(都市部vs郊外、駅近vs遠方)、規模、物件タイプ(路面店、居抜き、スケルトン)で大きく変動。 | 居抜き物件は初期費用を抑えやすいが、希望通りのレイアウトにならない可能性も。スケルトン物件は自由度が高いが工事費が高額に。 |

| 内外装工事費 | 店舗デザイン、壁紙、照明、床、厨房・トイレの水回り、看板などの工事費 | 100万円~1,000万円程度。こだわり度合い、居抜きかスケルトンかで大きく変動。 | 居抜き物件なら大幅に削減可能。 |

| 厨房設備・備品費 | オーブン、ミキサー、ホイロ(発酵機)、冷蔵・冷凍庫、フライヤー、作業台、シンク、調理器具、パン型、トング、トレイなど | 400万円~1,000万円程度。パン屋は専門機器が多く、設備費が高くなる傾向。 | 中古品やリース品の活用で費用削減が可能。 |

| 運転資金 | 開業後の数ヶ月分の経費(原材料費、家賃、光熱費、人件費、広告宣伝費など) | 100万円~500万円程度。最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分程度の確保が望ましい。 | 開業当初は売上が安定しないため、余裕を持った運転資金の確保が重要。突発的な出費に備え、別途20~30万円程度の予備費があると安心。 |

| 広告宣伝費 | 開店告知チラシ、ウェブサイト制作、SNS広告、看板製作など | 10万円~200万円程度。 | 無料のウェブサイト作成ツールやSNS活用で初期費用を抑えることも可能。 |

| その他 | 許認可関連費用、保険料、税金、商品開発費(試作)、初期の原材料費など | 数十万円程度。 | |

| 合計(初期費用) | 上記の合計 | 1,000万円~3,000万円 が一般的な範囲。小規模なら600万円程度から、20坪程度で1,700万円前後、大規模なら3,000万円超も。 |

運営資金(月額)の目安:

月間の売上が350万円~400万円程度の店舗を仮定した場合、運営資金は月額280万円~300万円前後が必要とされます。

| 費用項目 | 目安(月額) | 売上に対する比率(目安) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 人件費 | 100万円~140万円 | 30~35% | 従業員を雇用する場合。個人経営で家族経営の場合は自身の収入となる部分も。 |

| 家賃 | 20万円~50万円以上 | 5~10% | 立地や規模による。都市部中心地では高額に。 |

| 原材料費 | 50万円~160万円 | 25~40% | メニュー構成や材料の質による。原価率40%を超えると赤字リスクが高まる。安価で良質な材料の安定仕入れが重要。 |

| 水道光熱費 | 5万円~32万円 | 5~8% | オーブンなどエネルギー消費が大きい。 |

| 広告宣伝費 | 数万円~12万円 | 1~3% | SNS活用などで削減可能。 |

| その他経費 | 約20% | 消耗品費、通信費、保険料、税金など。 | |

| 合計(運営費) | 約260万円~380万円 | 約65~95% | 残りが利益となる。個人経営の場合、年収300万円~500万円程度が参考値とされる。フランチャイズではやや高い傾向。 |

資金調達の方法

開業資金の調達には、主に以下の方法があります。

- 自己資金:

- 最も基本となる資金源です。融資を受ける際にも、自己資金の額や準備期間は、事業への熱意や計画性を示す指標として重視されます。開業資金全体の1/3程度、最低でも1/10以上の自己資金を用意することが望ましいとされています。

- 金融機関からの融資:

- 日本政策金融公庫: 政府系金融機関であり、新規創業者向けの融資制度が充実しています。民間金融機関に比べて過去の実績を問われにくく、開業時の融資が受けやすいのが特徴です。代表的な制度に「新創業融資制度」があり、無担保・無保証人(原則)で最大3,000万円(運転資金1,500万円)まで融資可能です。ただし、自己資金要件(創業資金総額の1/10以上)があります。他にも「中小企業経営力強化資金」(低金利、自己資金要件なし)や「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家支援資金」など、条件に応じた様々な制度があります。申請には事業計画書の提出と面談が必要です。申し込みから融資実行まで1ヶ月前後と比較的スピーディーです。

- 民間金融機関(銀行、信用金庫など): プロパー融資や信用保証協会付き融資などがあります。実績がない新規開業の場合は、信用保証協会の保証付き融資が一般的です。

- 制度融資: 地方自治体と金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度です。自治体によっては金利や保証料の補助があり、有利な条件で借り入れできる場合がありますが、手続きに時間がかかる傾向があります。

- 補助金・助成金:

- 国や地方自治体が提供する、返済不要の資金支援制度です。パン屋開業に活用できる可能性があるものとして、以下のようなものがあります。

- 創業補助金/助成金: 新規開業にかかる経費(店舗賃料、設備費、広告費など)の一部を補助。自治体ごとに制度の有無、名称、条件、補助額(例:数十万~数百万円)が異なります。採択率が低い場合もあるため、事前の確認と計画の作り込みが重要です。

- ものづくり補助金: 生産性向上に資する設備投資(新型オーブン導入など)や新商品開発に活用可能。補助上限額は従業員数により異なり、最大1,250万円、補助率は通常1/2(小規模事業者は2/3)。

- IT導入補助金: POSレジ、顧客管理システム、ECサイト構築などのITツール導入費用を補助。補助上限額は枠によって異なり、最大450万円、補助率は1/2~3/4程度。

- 小規模事業者持続化補助金: 販路開拓(チラシ作成、HP開設、広告掲載など)や生産性向上(設備導入など)の取り組みを支援。補助上限額は通常50万円(特例あり)、補助率は2/3。広告費のみでの申請は不可の場合あり。

- 事業再構築補助金: 新分野展開や業態転換(例:デリバリー、冷凍自販機導入)など、思い切った事業再構築を支援。補助上限額は最大7,000万円、補助率は1/2~2/3。

- その他: 受動喫煙防止対策助成金(分煙対策)、雇用関連の助成金(キャリアアップ助成金、雇用調整助成金など)、地域ごとの独自の支援制度(移住者支援、空き店舗活用支援など)があります。

- 注意点: 補助金・助成金は申請要件が厳格で、申請期間も限られています。また、原則として後払い(事業実施後に経費を支払い、その後に補助金が交付される)である点に注意が必要です。複数の補助金を併用できる場合もありますが、同一経費に対して重複して補助を受けることはできません。

- 国や地方自治体が提供する、返済不要の資金支援制度です。パン屋開業に活用できる可能性があるものとして、以下のようなものがあります。

- 親族・知人からの借入:

- 比較的頼みやすい方法ですが、トラブルを避けるため、借用書を作成し、返済条件(金額、期日、方法など)を明確にしておくことが重要です。

- クラウドファンディング:

- インターネットを通じて不特定多数の人から資金を調達する方法です。資金調達だけでなく、開業前のPRやファン獲得にも繋がる可能性があります。

資金計画を立てる際は、必要な費用を過小評価せず、余裕を持った計画を立てることが肝心です。特に運転資金は、開業後のキャッシュフローが安定するまでの重要な支えとなります。融資を受ける場合は、自己資金の準備状況や事業計画の具体性・実現可能性が審査のポイントとなるため、入念な準備が求められます。

ステップ4:物件探しと店舗設計

コンセプトと資金計画が固まったら、次はパン屋の「顔」となる店舗物件を探し、設計する段階に進みます。立地選びと店舗設計は、集客力や作業効率、そして開業・運営コストに直結する重要な要素です。

物件探しのポイント

適切な物件を見つけるためには、以下の点を考慮する必要があります。

- 立地:

- ターゲット顧客との整合性: 設計したコンセプトに基づき、ターゲット顧客が多く集まるエリアを選定します。例えば、ファミリー層向けなら住宅街、学生向けなら学校周辺、ビジネスパーソン向けならオフィス街や駅周辺などが考えられます。

- 人通りと視認性: 店舗の存在を知ってもらい、入店を促すためには、人通りが多く、店舗が目につきやすい場所が有利です。駅近くや商店街、メインストリート沿いなどが候補となります。ただし、好立地ほど賃料は高くなる傾向があります。

- 競合店の状況: 周辺のパン屋の数、種類、価格帯、人気度などを調査します。競合が少ないエリアを選ぶ、あるいは競合店とは異なる特色を打ち出して差別化を図る戦略が考えられます。

- アクセス: 顧客が来店しやすいかどうかも重要です。公共交通機関からの距離、駐車場の有無(特に郊外店の場合)などを確認します。

- 物件タイプ:

- スケルトン物件: 内装や設備が何もない状態の物件です。メリットは、自分の理想通りに店舗を設計できる自由度の高さです。デメリットは、厨房設備や水回り、電気・ガス工事など、すべてを一から設置する必要があるため、内外装工事費が高額になる点です。

- 居抜き物件: 前のテナント(特に飲食店やパン屋)が使用していた内装や設備が残っている物件です。メリットは、内外装工事費や設備購入費を大幅に抑えられる可能性がある点です。デメリットは、既存のレイアウトや設備が自分のコンセプトに合わない場合があること、設備の老朽化や故障のリスクがあることです。

- 自宅改装: 自宅の一部を店舗として改装する方法です。物件取得費や家賃がかからないため、初期費用を大幅に抑えられます。ただし、生活スペースとの兼ね合いや、法的な制約(用途地域など)、保健所の施設基準を満たすための工事が必要になる場合があります。

- 広さとレイアウト:

- 必要なスペース(厨房、販売スペース、バックヤード、イートインスペース(設ける場合))を確保できるかを確認します。一般的なパン屋の広さは20坪前後が目安とされますが、コンセプトによって異なります。厨房はパン製造に必要な大型機器(オーブン、ミキサー、ホイロなど)を設置し、効率的に作業できる動線を確保できる広さが必要です。

- 設備容量:

- パン屋では大型オーブンなど電力消費の大きい機器を使用するため、電気容量が十分か確認が必要です。ガスや水道の容量、排気・換気設備なども重要なチェックポイントです。容量が不足している場合、増設工事が必要となり、追加費用が発生します。

- 賃貸条件:

- 家賃、敷金、礼金、保証金、契約期間、更新料などをしっかり確認します。初期費用だけでなく、月々の固定費となる家賃は収支計画に大きく影響します。

店舗設計と保健所への事前相談

物件が決まったら、具体的な店舗設計(レイアウト、内装デザイン、設備配置など)を進めます。この際、工事着工前に必ず、設計図面を持って管轄の保健所に事前相談に行くことが極めて重要です。

営業許可(菓子製造業許可、飲食店営業許可)を取得するには、食品衛生法に基づき保健所が定める施設基準を満たす必要があります。事前相談で図面を確認してもらい、基準に適合しているか、修正が必要な点はないかなどのアドバイスを受けることで、手戻りを防ぐことができます。もし工事完了後に基準を満たしていないことが発覚した場合、追加工事が必要となり、開業が遅れたり、予期せぬ費用が発生したりするリスクがあります。

保健所の施設基準は、自治体のウェブサイトや保健所の窓口で確認できますが、具体的な解釈や運用は担当者によって異なる場合もあるため、直接相談することが最も確実です。特に、厨房と売り場の区画方法、シンクの数やサイズ、手洗い設備の設置場所と仕様、換気設備、床や壁の材質などは、厳しくチェックされるポイントです。

効率的な作業動線と、顧客にとって魅力的で快適な空間を両立させる店舗設計を目指しつつ、法規制を確実にクリアするために、専門家(設計士、施工業者)や保健所との連携を密に行いましょう。

ステップ5:各種届出

パン屋を開業し、個人事業主として事業を運営するためには、税務署や都道府県、消防署、場合によっては労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)など、複数の機関に必要な届出を行う必要があります。これらの手続きを怠ると、ペナルティが課されたり、受けられるはずの税制上の優遇措置が受けられなくなったりする可能性があるため、期限を守って確実に提出することが重要です。

すべてのパン屋が必要となる届出

以下の届出は、個人事業主としてパン屋を開業する場合、原則としてすべての事業者が提出する必要があります。

| 届出書類名 | 提出先 | 提出期限 | 概要・注意点 |

|---|---|---|---|

| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 納税地を管轄する税務署 | 事業開始等の事実があった日から1か月以内 | 事業を開始したことを税務署に申告する書類。提出しなくても罰則はないが、青色申告の承認申請や屋号での銀行口座開設に必要となる場合がある。控えは必ず保管する。用紙は国税庁HPからダウンロード可能。マイナンバーの記載が必要。 |

| 事業開始(廃止)等申告書 | 開業地を管轄する都道府県税事務所(及び市区町村の場合あり) | 各都道府県の条例で定められた期限(例:事業開始日から15日以内、1か月以内など) | 事業を開始したことを都道府県税事務所に申告する書類。名称や様式、提出期限は自治体によって異なる。開業地の自治体HP等で確認が必要。 |

| 防火対象物使用開始届出書 | 防火対象物(店舗)を管轄する消防署 | 使用開始の7日前まで | テナントビル等に入居して事業を開始する際に必要。建物の防火安全に関する情報を消防署に届け出る。添付書類が必要な場合あり。 |

パン屋の条件次第で必要となる届出

以下の届出は、青色申告の選択、従業員の雇用、店舗の内装工事など、事業の状況に応じて提出が必要となります。

| 届出書類名 | 提出先 | 提出期限 | 主な提出条件・概要 |

|---|---|---|---|

| 所得税の青色申告承認申請書 | 税務署 | 青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降の新規開業者は事業開始日から2か月以内) | 青色申告(最大65万円の特別控除等の税制優遇あり)を選択する場合に提出。開業届と同時に提出することが多い。 |

| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 税務署 | 経費算入したい年の3月15日まで(新規開業・新規雇用者はその日から2か月以内) | 青色申告者で、生計を一にする配偶者や親族(15歳以上)に給与を支払い、それを必要経費とする場合に提出。 |

| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 税務署 | 給与支払事務所設置日から1か月以内 | 初めて従業員を雇用し、給与を支払う場合に提出。 |

| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 税務署 | 特例を受けたい月の前月末まで(期限の定めなし) | 従業員への給与支払いが常時10人未満の場合、源泉所得税の納付を年2回にまとめられる特例を受ける場合に提出。 |

| 労働保険関係成立届 | 管轄の労働基準監督署 | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内 | 従業員を1人でも雇用した場合(労災保険)に提出。雇用保険加入条件を満たす従業員がいる場合は雇用保険も成立。 |

| 労働保険概算保険料申告書 | 労働基準監督署、都道府県労働局、金融機関 | 保険関係成立日の翌日から50日以内 | 上記届出と併せて、その年度の労働保険料を概算で申告・納付するために提出。 |

| 雇用保険適用事業所設置届 | 管轄の公共職業安定所(ハローワーク) | 事業所設置の日の翌日から10日以内 | 雇用保険の適用条件(週20時間以上勤務、31日以上の雇用見込み等)を満たす従業員を初めて雇用した場合に提出。 |

| 雇用保険被保険者資格取得届 | 公共職業安定所(ハローワーク) | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで | 雇用保険の被保険者となる従業員を雇用する都度提出。 |

| 防火対象物工事等計画届出書 | 管轄の消防署 | 工事開始の7日前まで | 店舗の内装工事(修繕、模様替え、間仕切り変更等)を行う場合に提出。 |

| 防火管理者選任(解任)届出書 | 管轄の消防署 | 選任後、遅滞なく(目安は開業日まで) | 店舗の収容人数が一定以上(例:延べ面積に関わらず30人以上、特定用途部分が地階・無窓階除く11階以上で10人以上など、自治体条例で異なる)の場合、防火管理者の選任・届出が必要。資格講習の受講が必要。 |

| 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書 | 管轄の消防署 | 工事開始の10日前まで | 消火器、自動火災報知設備、誘導灯などの消防用設備の設置・変更工事を行う場合に提出。 |

届出に関する注意点:

- 提出先の確認: 各届出の提出先(税務署、都道府県税事務所、市町村役場、消防署、労働基準監督署、ハローワーク)を正確に把握することが重要です。納税地や店舗の所在地によって管轄が異なります。

- 期限の厳守: 提出期限が設けられているものが多いため、計画的に準備を進めましょう。

- 様式の入手: 多くの書類は国税庁や各自治体、関係機関のウェブサイトからダウンロードできますが、労働保険関係書類のように窓口で受け取る必要があるものもあります。

- 記載内容: 正確な情報を記入する必要があります。特に開業届には、納税地、氏名、マイナンバー、職業、屋号(任意)、開業日、事業概要などを記載します。不明な点は提出先の窓口で確認しましょう。

- 提出方法: 窓口持参、郵送、オンライン(e-Taxなど)がありますが、書類や提出先によって対応状況が異なります。窓口提出の場合は控えに受付印をもらい、保管することが推奨されます(ただし、税務署の収受印押印は段階的に廃止される方針)。

- 最新情報の確認: 法令や制度は改正される可能性があるため、必ず最新の情報を各機関に確認してください。

これらの届出は、事業を適法に運営するための基礎となります。漏れなく、正確に手続きを進めることが、スムーズな開業と安定した経営に繋がります。

ステップ6:商品開発と仕入れ先選定

魅力的なパンを提供し、安定した経営を実現するためには、戦略的な商品開発と信頼できる仕入れ先の選定が不可欠です。ターゲット顧客のニーズに応え、店舗の個性を打ち出し、かつ利益を確保できるようなメニュー構成と、品質・コスト・供給のバランスが取れた仕入れ体制を構築する必要があります。

商品開発(メニュー開発)のポイント

顧客に選ばれ、リピートしてもらうためには、単に美味しいパンを作るだけでなく、計画的なメニュー開発が重要です。

- コンセプトとの整合性: ステップ1で設定した店舗コンセプト(例:健康志向、ファミリー向け、高級志向など)に沿った商品ラインナップを考えます。コンセプトが一貫していることで、店舗の個性が明確になり、ブランドイメージが強化されます。

- ターゲット顧客のニーズ把握: ターゲットとする顧客層(年齢、性別、ライフスタイルなど)が何を求めているかを調査・分析します。近隣住民の好み、周辺の競合店の品揃え、パン業界のトレンドなどを考慮し、顧客に響くメニューを開発します。

- 看板商品(シグネチャーメニュー)の開発: 店舗を象徴する、他店にはない独自の人気商品を作ることが重要です。看板商品は集客の核となり、口コミを生み出すきっかけにもなります。ストーリー性を持たせたり(例:創業者の思い入れ、特別な製法)、特定の素材に徹底的にこだわったりすることで、付加価値を高めることができます。

- メニュー構成のバランス: 看板商品だけでなく、定番商品、季節限定商品、トレンドを取り入れた商品などをバランス良く組み合わせます。季節感のあるメニューは常連客に新鮮さを提供し、リピートを促進します。

- 価格設定:

- 原価計算: 各パンの原材料費を正確に計算し、原価率を把握します。飲食業の原価率は一般的に30%程度が目安とされますが、パン屋の場合は25%~40%程度が目安となることもあります。原価率が高すぎると利益を圧迫するため、仕入れコスト管理が重要です。

- 相場調査: 周辺の競合店の価格帯や、類似業態の価格相場を調査します。地域で受け入れられる価格設定を見極める必要があります。

- 付加価値の反映: 単なる原価積み上げではなく、パンの品質、こだわり、独自性といった付加価値を価格に反映させます。

- 価格戦略: 目玉商品(低価格で集客)と利益率の高い商品を組み合わせるなど、全体の客単価と利益を考慮した戦略的な価格設定を行います。価格を統一したり、選びやすい価格帯に設定したりする工夫も有効です。

- 見た目とネーミング: 味だけでなく、見た目の美しさ(インスタ映えなど)や、食欲をそそる魅力的なネーミングも重要です。SNSでの拡散や顧客の購買意欲向上に繋がります。

- オペレーション効率: 新メニューを開発する際は、既存の厨房設備で作れるか、調理工程が複雑すぎないか、適切な提供時間を維持できるかなどを考慮します。作業効率を落とさず、安定して提供できるメニューであることが重要です。

- 試作と改良: コンセプトに基づき試作を行い、スタッフや一部顧客からのフィードバックを得て改良を重ね、完成度を高めます。

仕入れ先の選定

良質なパンを作るためには、安定した品質の原材料を、適切な価格で、必要な時に確実に仕入れることが不可欠です。

- 仕入れ先の種類:

- 専門卸業者: 製菓・製パン材料を専門に扱う卸売業者です。幅広い品揃えを持ち、大量仕入れの場合は価格メリットが出る可能性があります。配送対応や掛け売り(後払い)が可能な場合が多いです。老舗の業者(例:池伝、関東商事)などがあります。

- ネット通販: オンラインで注文できる製菓・製パン材料の専門サイト(例:富澤商店など)です。小ロットから注文でき、注文から納品までが比較的スピーディーな点がメリットです。開業時や小規模店舗には利便性が高いです。

- 業務用スーパー: 手軽に購入できますが、仕入れ価格が安定しない、毎日仕入れに行く手間がかかるなどのデメリットがあります。

- メーカー直送: 大量に使用する特定の材料(小麦粉など)は、製粉会社などのメーカーから直接仕入れるルートも考えられます。

- 地域の業者: 地元の製パン業者や食材卸業者から仕入れることで、急な発注に対応してもらえたり、地域ならではの食材を入手できたりする可能性があります。

- 食品展示会・見本市: 新しい仕入れ先や食材を発見する機会となります。

- 仕入れマッチングサービス: 飲食店向けのオンラインプラットフォーム(例:飲食店ドットコム)を活用する方法もあります。

- 選定のポイント:

- 品質と品揃え: 店舗のコンセプトやメニューに必要な品質の材料を扱っているか、必要な品揃えがあるかを確認します。

- 価格と支払い条件: 見積もりを取り、価格を比較検討します。原価率に直結するため重要です。掛け売りなどの支払い条件も確認します。

- 最低ロット数と配送: 最小発注単位(ロット)が自店の規模に合っているか、配送可能エリア内か、注文から納品までのリードタイムはどれくらいかを確認します。パンは消費期限が短いため、小ロット対応でリードタイムが短い方が在庫管理しやすいです。

- 安定供給と信頼性: 必要な時に確実に材料を供給してくれるか、品質は安定しているか、信頼できる業者かを見極めます。大手企業との取引実績なども参考になります。

- サンプルの有無: 新しい材料を試すために、サンプルを提供してもらえるか確認します。有償か無償かもポイントです。

- サポート体制: 新商品の情報提供や、価格高騰時の代替品提案など、付加的なサポートがあるかも確認します。

- 注文方法: 電話、FAX、Web注文など、自店にとって利便性の高い方法で発注できるか確認します。

仕入れ先は1社に絞る必要はなく、材料の種類や特性に応じて複数の仕入れ先を使い分けることも有効です。例えば、主要な粉類は専門卸業者から、特殊な材料や少量しか使わないものはネット通販で、といった具合です。開業当初は仕入れ量が読みにくいため、柔軟に対応できる仕入れ先を選び、経営が安定してきた段階で見直していくと良いでしょう。仕入れ先の選定は、物件の引き渡し前までに行っておくことが推奨されます。

ステップ7:集客とプロモーション

美味しいパンを作り、店舗を構えるだけでは顧客は訪れません。開業前から開業後にかけて、効果的な集客活動とプロモーションを展開し、店舗の存在を認知させ、来店を促し、リピーターを獲得していく必要があります。現代のパン屋経営においては、オンラインとオフラインの両面からのアプローチが不可欠です。

オンライン戦略

インターネットとスマートフォンの普及により、オンラインでの情報発信と顧客接点の構築は極めて重要になっています。

- ウェブサイト/ブログ:

- 店舗の「オンライン上の顔」として機能します。店舗の基本情報(場所、営業時間、連絡先)、メニューと価格、パンへのこだわり、職人のストーリーなどを掲載し、ブランドイメージを伝えます。

- 初期費用を抑えるため、最初は無料のウェブサイト作成サービスやブログを活用するのも良いでしょう。運営に慣れてからプロに依頼することも可能です。

- ネット販売(EC)や取り置き予約の機能を設けることで、新たな売上機会を創出できます。

- SNS (ソーシャル・ネットワーキング・サービス) の活用:

- パンは見た目の魅力が高いため、Instagramなどの写真・動画中心のSNSとの親和性が非常に高いです。

- 投稿内容:

- 高品質で美しいパンの写真や動画(焼き色、質感、断面など)を投稿し、視覚的に訴求します。

- 新商品、季節限定商品、おすすめ商品を積極的に紹介します。

- パンの製造工程、素材へのこだわり、店舗の雰囲気など、裏側のストーリーを発信し、共感や信頼感を醸成します。

- 焼き上がり時間のお知らせや、定休日の案内など、実用的な情報も発信します。

- プラットフォーム: Facebook, Twitter (X), Instagram など、ターゲット層に合わせて使い分けます。

- エンゲージメント: コメントやメッセージ機能を活用し、顧客と直接コミュニケーションを取り、ファンとの関係性を構築します。

- ハッシュタグ活用: 関連性の高いハッシュタグ(例:#パン屋 #〇〇(地名)パン #パンスタグラム)を付け、検索からの流入を狙います。

- ストーリーズ機能: リアルタイムな情報(今日の焼き立て、限定情報など)の発信に適しています。

- SNS限定キャンペーン: クーポン配布や限定情報の提供で、フォロワーの来店促進やリピーター獲得に繋げます。

- 成功事例: 高級食パン専門店「嵜本」は美しい写真と多機能活用、愛知の「ブーランジェリーリヴィエール」は「インスタ映え」するサンドイッチと分かりやすい情報提供、「パン工房ふくふく」はSNS限定情報やクーポンでファンを獲得しています。

- MEO (マップエンジン最適化) 対策:

- Googleマップなどの地図アプリで「地名+パン屋」などと検索された際に、自店が上位に表示されるように対策することです。ローカル検索からの集客に直結します。

- Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)に登録し、店舗情報を正確かつ最新の状態に保ちます。

- 店内や商品の写真を多数掲載し、雰囲気を伝えます。

- 顧客からの口コミ(レビュー)を促進し、寄せられた口コミには迅速かつ丁寧に返信します。高評価の口コミは、新規顧客の信頼獲得に繋がります。

- ECサイト (ネット販売):

- 店舗に来られない遠方の顧客や、特定のパンを確実に購入したい顧客層にアプローチできます。

- 自社サイトでの販売のほか、楽天市場のようなECプラットフォームや、パン専門のマーケットプレイス(例:rebakeなど)を活用する方法もあります。プラットフォーム利用は、集客やサイト構築の手間を軽減できるメリットがあります。

オフライン戦略

地域に根差したパン屋にとって、オンラインだけでなく、地域住民や通行人に直接アピールするオフライン戦略も依然として重要です。

- チラシ・ポスティング:

- 開業告知や近隣住民への周知に有効な伝統的手法です。特にオープン当初に効果を発揮します。

- 看板・店頭ディスプレイ:

- 店舗の存在を知らせ、通行人の注意を引く重要な要素です。

- 焼き立て時間の掲示: 「〇〇パン 11:00焼き上がり」のように、パンの焼き上がり時間を店頭の看板や店内に明示することは、非常に効果的な集客策です。顧客は焼きたてを求めて来店する動機付けとなり、店舗側も生産スケジュールを販促に活かせます。

- POP (Point of Purchase) 広告: 看板商品、おすすめ商品、新商品などを、魅力的なPOPでアピールします。

- ディスプレイ: 商品を魅力的に見せる陳列を工夫します。オープンディスプレイで「ついで買い」を誘ったり、カテゴリごとに分かりやすく配置したり、照明を工夫してパンのツヤや焼き色を際立たせたりすることも有効です。季節に合わせた装飾も、店の雰囲気を演出し、再訪意欲を高めます。

- ショップカード:

- 店舗の基本情報(店名、住所、電話番号、営業時間、定休日、ウェブサイト/SNSアカウントなど)を記載したカードです。ポイントカード機能を持たせることも可能です。

- リピーター施策:

- ポイントカード/スタンプカード: 購入金額や来店回数に応じて割引やプレゼントを提供し、「お得感」で再来店を促します。

- 限定特典: 常連客向けの限定イベント招待や、購入額に応じた特典などで「特別感」を演出し、顧客ロイヤリティを高めます。

- 地域連携:

- 地域のイベントへの出店や参加を通じて、認知度を高めます。

- 地元の農家や他の飲食店・カフェと連携し、地域産品を使ったパンやコラボ商品を開発することも、話題作りや地域貢献に繋がります。

プロモーション活動

上記の戦略と組み合わせて、以下のようなプロモーション活動も有効です。

- オープニングキャンペーン: 開業時に割引やプレゼント企画を実施し、初期の集客を促進します。

- 限定商品・キャンペーン: 季節限定商品や期間限定の割引キャンペーンなどを定期的に行い、来店動機を創出します。

- 試食会: 新商品やおすすめ商品を試食してもらうイベントを開催し、味を直接体験してもらうことで購買意欲を高めます。

- インフルエンサーとの連携: 地域のフードブロガーやSNSで影響力のある人物に商品を紹介してもらうことで、認知度を効果的に高めることができます。

効果的な集客・プロモーションは、一度行えば終わりではありません。顧客の反応を見ながら、継続的に改善し、オンラインとオフラインの施策を連動させながら、自店の魅力と情報を発信し続けることが成功の鍵となります。特に、「焼きたて」というパン屋ならではの強みを最大限に活かし、その情報を積極的に伝えることは、低コストで高い効果が期待できる重要な戦略と言えるでしょう。

ステップ8:開業後の運営と衛生管理

開業はゴールではなく、スタート地点です。安定した経営を続け、顧客に愛されるパン屋であり続けるためには、日々の効率的なオペレーションと、徹底した衛生管理が不可欠となります。特に個人事業主の場合、多くの業務を一人でこなす場面も多く、計画的な業務遂行能力が求められます。

日常業務フロー

パン屋の一日は非常に早く始まり、閉店後まで作業が続きます。以下は、個人経営のパン屋における典型的な一日の流れの例です。

- 早朝(例:午前4時~6時):

- 起床・出勤。

- 前日に仕込んだ生地の状態を確認。

- 当日分の生地の仕込み(ミキシング)を開始。パンの種類に応じて複数の生地を準備。

- 材料の計量・準備。

- オーブンの予熱など、設備の準備。

- 午前(例:午前6時~9時):

- 生地の一次発酵、分割、成形。

- ホイロ(最終発酵)。

- 最初のパンの焼成(焼き上げ)。

- 焼きあがったパンの冷却、仕上げ。

- 惣菜パンの具材準備や二次加工(前日残ったパンの活用など)。

- 開店に向けた商品の陳列。見栄え良く、人気商品を目立つ場所に配置。

- 開店前の最終清掃・準備。

- 開店時間中(例:午前9時/10時~午後7時):

- 顧客への挨拶、接客、商品説明、販売(レジ業務)。

- パンの焼成、仕上げ、陳列を継続的に行う。ランチタイムなどピーク時に合わせて焼き立てを提供できるよう調整。

- 売れ行きを見ながら、人気商品の補充や追加焼成。

- 合間を見て休憩。スタッフがいる場合は交代で。

- 午後・夕方(例:午後1時~7時):

- 引き続き、接客・販売、焼成、陳列。

- 翌日分の生地の仕込みを開始。翌日の天気予報などを考慮して配合を調整。

- 必要に応じてPOP作成やSNS更新などの販促活動。

- 閉店後(例:午後7時以降):

- レジ締め、売上計算。

- 店舗、厨房、使用した器具・機械の清掃、片付け。衛生管理上、非常に重要。

- 在庫確認、翌日の材料準備、不足品の洗い出しと発注。

- 店舗によっては、一日の反省会など。

この一連の流れを効率的にこなすためには、段取り(計画性) が非常に重要です。複数の作業を並行して進める能力や、状況に応じて柔軟に対応する力も求められます。スタッフを雇用する場合は、協調性やチームワークも不可欠です。個人事業主として一人で運営する場合、この長時間の肉体労働を継続できる体力と精神力が求められることを認識しておく必要があります。シフト制を導入している店舗も多いですが、開業当初はオーナー自身が長時間労働となるケースが一般的です。

衛生管理の徹底

食品を扱うパン屋にとって、衛生管理は最も重要な責務の一つです。顧客の健康を守り、食中毒などの事故を防ぐことはもちろん、営業許可を維持するためにも不可欠です。

- 日常的な清掃: 店舗、厨房、トイレなどの施設全体、およびオーブン、ミキサー、作業台、陳列ケース、トング、トレイといった設備・器具の清掃・洗浄・消毒を毎日徹底して行います。

- 食材管理: 原材料の受け入れ時のチェック、適切な温度での保管(冷蔵・冷凍)、先入れ先出しの徹底、賞味期限管理などを行います。

- 温度管理: 生地の発酵、焼成、冷却、保管など、各工程での適切な温度管理が品質と安全性の鍵となります。冷蔵庫・冷凍庫には温度計を設置し、記録することが推奨されます。

- 異物混入防止: 作業環境の整理整頓、毛髪・埃などの混入対策、害虫駆除などを実施します。

- 従業員の衛生管理: スタッフの健康状態の確認、定期的な手洗い・消毒の徹底、清潔なユニフォームの着用などが求められます。

- HACCP (ハサップ) に沿った衛生管理: 2021年6月から、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理の実施が制度化されました。これは、原材料の受け入れから製品の出荷までの全工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因(ハザード)を分析し、それを除去または低減するための特に重要な管理点(CCP)を継続的に監視・記録するシステムです。具体的には、以下の取り組みが求められます。

- 衛生管理計画の作成: 「一般的な衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のポイントに基づき、自店の状況に合わせた計画を作成します。厚生労働省や業界団体が提供する手引書を参考にすることができます。

- 手順書の作成(必要な場合): 清掃・洗浄・消毒の方法、食品の取り扱い方法など、具体的な手順を明確にしたマニュアルを作成します。

- 実施と記録: 計画に基づいて衛生管理を実施し、その状況(温度、清掃状況など)を記録し、保存します。

- 検証と見直し: 定期的に記録を確認し、計画通りに実施されているか、問題がないかを検証し、必要に応じて計画や手順を見直します。

HACCPの導入は、食中毒リスクを低減し、食品の安全性を高めるだけでなく、従業員の衛生意識向上や業務効率化にも繋がります。保健所の監視指導の際にも、衛生管理計画や記録の確認が行われます。

人材管理(従業員を雇用する場合)

一人で運営するのではなく、スタッフを雇用する場合は、以下の点にも留意が必要です。

- 採用: 求人広告の出稿や面接などを行います。

- 研修: 製パン技術だけでなく、接客マナー、レジ操作、そして最も重要な衛生管理に関する教育・研修を徹底します。

- 労務管理: 労働時間管理(シフト作成)、給与計算、社会保険・労働保険の手続き(ステップ5の届出に関連)など、労働関連法規を遵守した管理が必要です。

安定した店舗運営のためには、日々の業務を効率的に回す仕組み作りと、食の安全を守るための揺るぎない衛生管理体制の構築が、パンの味と同じくらい重要であることを認識しておく必要があります。

相談窓口とサポート

パン屋の開業準備から運営に至るまでには、製パン技術以外にも、経営、財務、法律、税務、マーケティング、労務など、多岐にわたる知識やノウハウが必要となります。個人事業主がこれらすべてを独力でカバーするのは困難であり、専門家や支援機関のサポートを積極的に活用することが、成功への近道となります。幸い、日本には創業者や中小企業を支援するための様々な公的・民間の相談窓口が存在します。

無料相談先の活用

開業に関する初期の相談や情報収集には、以下の公的・準公的な支援機関の無料相談窓口が非常に役立ちます。

- 商工会議所・商工会:

- 全国各地(商工会議所は主に市単位、商工会は主に町村単位)に設置されている地域経済団体です。

- 経営指導員による事業計画策定支援、資金調達(融資制度の紹介など)、税務・法律相談(専門家への無料相談会など)、創業セミナーや創業塾の開催など、幅広い無料の開業支援サービスを提供しています。地域に密着しているため、地元の情報にも詳しいのが特徴です。

- よろず支援拠点:

- 国(経済産業省・中小企業庁)が全国47都道府県に設置している無料の経営相談所です。

- 中小企業診断士などの専門家(コーディネーター)が、売上拡大、経営改善、商品開発、販路開拓、資金繰り、事業承継など、経営上のあらゆる悩みに対して、無料で何度でも相談に応じてくれます。他の支援機関や専門家との橋渡しも行ってくれます。

- 中小企業基盤整備機構 (中小機構 / SMRJ):

- 国が設置した中小企業支援のための独立行政法人です。

- ウェブサイト上で豊富な経営情報やツールを提供しているほか、オンラインでの起業相談(AIチャットボット含む)、各種セミナー・ワークショップ(女性起業塾、ITセミナーなど)を実施しています。

これらの機関は、中立的な立場で、無料で質の高い情報提供やアドバイスを行っているため、開業準備の初期段階から積極的に活用することをお勧めします。

専門家への相談

より具体的な課題や専門的な手続きについては、各分野の専門家に相談することが有効です。

- 税理士: 事業計画書の作成支援(特に収支計画)、税務に関する届出(開業届、青色申告承認申請など)、記帳指導、確定申告、節税対策など。

- 中小企業診断士: 経営戦略、事業計画策定、マーケティング、資金調達、補助金申請支援など、経営全般に関するアドバイス。

- 社会保険労務士: 従業員を雇用する場合の労働保険・社会保険の手続き、就業規則作成、労務管理に関する相談。

- 行政書士: 営業許可申請書類の作成支援、法人設立手続き(将来的に検討する場合)など。

- 司法書士: 不動産登記(店舗購入の場合)、法人設立登記など。

- 開業コンサルタント: パン屋や飲食業に特化したコンサルタントは、業界特有のノウハウや具体的な開業プロセスについて実践的なアドバイスを提供できます。ただし、コンサルティング費用が発生する場合が多いです。一部、特定のサービス加入を条件に無料相談を提供している企業もあります(例:グローアップ、レマコム)。利用する際は、サービス内容と条件をよく確認しましょう。

専門家への相談は費用がかかる場合が多いですが、的確なアドバイスによって時間やコストを節約できたり、将来的なリスクを回避できたりするメリットがあります。商工会議所やよろず支援拠点を通じて、専門家への無料相談や紹介を受けられる場合もあります。

業界団体

パン業界の団体も、情報収集やネットワーク構築の場となる可能性があります。

- 全日本パン協同組合連合会 (全パン連): 全国のパン協同組合の連合会です。主に組合員の相互扶助や共同事業を目的としており、直接的な個人開業支援が主目的ではないかもしれませんが、業界動向や地域の組合に関する情報を得られる可能性があります。

- 日本パン工業会: 大手製パンメーカーが中心の団体で、食糧安定供給などを目的としています。個人開業には直接的な関連は薄いと考えられます。

- 都道府県パン工業協同組合: 各都道府県にある組合です(例:鹿児島県パン工業協同組合)。地域の情報や、地元の同業者との繋がりのきっかけになるかもしれません。

その他の相談先

- 保健所: 営業許可の申請、施設基準、衛生管理に関する相談は、必ず店舗所在地を管轄する保健所に行います。

- 消防署: 防火対象物に関する届出、消防設備の設置基準、防火管理に関する相談は、管轄の消防署に行います。

- 日本政策金融公庫: 創業融資に関する具体的な相談や申請手続き。

開業は一人で抱え込まず、利用できるリソースは最大限に活用するという姿勢が重要です。これらの相談窓口や専門家は、開業プロセスにおける疑問や不安を解消し、より確実な事業の立ち上げをサポートしてくれる存在です。

まとめ

個人事業主としてパン屋を開業する道のりは、情熱と夢を形にする魅力的な挑戦であると同時に、多岐にわたる準備と計画、そして法的な手続きを伴う複雑なプロセスでもあります。本記事で概説した通り、成功への鍵は、以下のステップを一つ一つ着実に実行していくことにあります。

- 明確なコンセプトと実現可能な事業計画: どのようなパン屋にし、誰に何を届けたいのかを具体化し、それを数値計画に落とし込むことが全ての土台となります。

- 必須資格・許認可の確実な取得: 食品衛生責任者の資格取得と、営業形態に応じた菓子製造業許可・飲食店営業許可の申請・取得は、法規遵守と安全な店舗運営の基本です。

- 綿密な資金計画と適切な資金調達: 開業に必要な初期費用と運転資金を正確に見積もり、自己資金、融資、補助金などを組み合わせて、余裕を持った資金計画を立てることが不可欠です。

- 戦略的な物件選定と法規遵守の店舗設計: コンセプトと予算に合った立地・物件を選び、保健所の基準を満たす店舗設計を、専門家や関係機関と連携しながら進めます。

- 各種届出の漏れなき手続き: 税務署、自治体、消防署などへの必要な届出を、期限を守って正確に行うことが、適法な事業運営の前提となります。

- 魅力的な商品開発と安定した仕入れ: ターゲット顧客に響くメニューを開発し、品質・コスト・供給のバランスが取れた信頼できる仕入れ先を確保します。

- 効果的な集客とプロモーション: オンライン(ウェブサイト、SNS、MEO)とオフライン(店頭、地域活動)を組み合わせた戦略で、認知度向上とリピーター獲得を目指します。特に「焼きたて」アピールは有効です。

- 効率的な運営体制と徹底した衛生管理: 長時間労働になりがちな日常業務を効率化し、HACCPに基づいた厳格な衛生管理体制を構築・維持します。

これらのステップは、それぞれが相互に関連し合っています。例えば、コンセプトは物件選びや商品開発に、資金計画は設備投資や仕入れに、衛生管理は許認可取得と日々の運営に直結します。

開業は決して容易な道のりではありませんが、事前の入念なリサーチと計画、そして商工会議所、よろず支援拠点、各種専門家といった利用可能なサポートを最大限に活用することで、リスクを低減し、成功の可能性を高めることができます。本記事が、パン屋開業という夢の実現に向けた確かな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。